L'ostéogénèse imparfaite

Comment vivre avec l'ostéogénèse imparfaite?

Origine de l'ostéogénèse imparfaite

L’OI est une maladie génétique qui peut être familiale ou non.

Il s’agit d’une maladie du collagène I, constituant essentiel de l’os et la dentine.

Structure de l’os

L’os est en constant renouvellement pour garder une bonne qualité mécanique. La croissance osseuse est active principalement chez l’enfant. Le remodelage osseux est beaucoup plus lent chez l’adulte chez qui la croissance est terminée.

Il existe deux types d’ossification

1 / L’ossification membraneuse principalement au niveau du crâne (à partir d’une membrane)

2/ L’ossifiaction endochondrale : à partir du cartilage. Cette croissance enchondrale concerne principalement les os longs, les côtes et les vertèbres. Ce mécanisme rend les os plus long ; l’os s’épaissit aussi par application de couches d’os successives formant la paroi externe de l’os qui se nomme l’os cortical.

La résistance mécanique de l’os dépend non seulement de la masse de l’os mais aussi de l’organisation architecturale du tissu osseux. Celle‐ci requiert l’association de :

La matrice de l’os : formée d’un grillage de fibres de collagène I entre lesquelles existent des vaisseaux.

Le minéral : des cristaux de phosphate de calcium

L’ostéogénèse imparfaite (OI) est caractérisée par un défaut de qualité et de quantité de fibres de collagène 1.

Sur le plan protéique

Le collagène 1 est une protéine constituant la majeur du squelette et de la dentine. Elle est fabriquée par les cellules du cartilage. Elle est issue de la transcription (dans le noyau) puis traduction (dans le réticulum endoplasmique du cytoplasme) de 2 gènes, COL1A1 et COL1A2. Il y a fabrication de filaments COL1a1 et COL1a2. De nombreuses protéines vont permettre les modifications “post‐traductionnelles” de ces filaments :

Procollagène ‐‐‐> collagène et leur excrétion dans le milieu extracellulaire, pour aller sur le tissu osseux. Celui ci est en constant remodelage chez l’enfant. Il y a destrution / construction osseuse en permance permettant la croissance osseuse.

Puis, ces filaments vont s’enrouler en triple hélice :

2 chaines de COL1a1 et 1 chaine COL1a2 forment un “hétérotrimère”.

L’assemblage de ces filaments en cordon vont former une fibrille de Collagène type 1. La stabilisation de la triple hélice est liée à différents facteurs dont la présence des acides aminés “Glycine” qui stabilisent le lien entre les filaments.

Sur le plan génétique

l’OI est dûe à des mutations de plusieurs gènes intervenant dans la synthèse du collagène 1. Actuellement, on décrit 20 gènes impliqués dans cette maladie.

1/ Dans 85% des cas, il s’agit de mutations des gènes COL1A1 ou COL1A2 : autosomiques dominantes.Ce sont des mutations autosomiques (touchent les hommes et les femmes) et dominantes (une mutation suffit à donner les symptôme).

Il s’agit donc :

soit de formes familiales : un parent (ou plusieurs ascendants) est porteur et peut transmettre à sa descendance avec une probablilité de 50% à chaque grossesse)

soit de formes “de novo” : 1er cas dans la famille. Là encore la personne atteinte a une probablilité de 50% de transmettre à sa descendance.

En général, dans ces cas dominants, les personnes de la même famille ont la même gravité les uns que les autres : une personne ayant une OI modérée ne peut pas transmettre une OI létale.

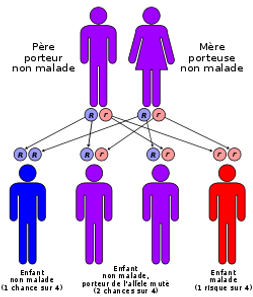

2/ dans 10 % des cas, il s’agit de formes autosomiques et récessives :

il faut avoir une mutation sur les deux copies du même gène pour avoir les symptômes. Si on a une seule mutation, on est porteur sain.

En général, un couple de porteur sain a un risque de 25% d’avoir un enfant malade à chaque grossesse ; par contre leurs enfants malades ont quasiment très peu de chance de le transmettre à leur descendance car la probabilité d’avoir un conjoint avec une mutation sur le même gène est exceptionnel.

Sauf s’il s’agit d’un mariage consanguin, entre apparentés, où il y a plus de chance d’avoir la même mutation qui se transmet dans la famille.

Les gènes récessifs sont cités sur ce tableau. Ils donnent souvent des tableaux sévères d’OI, avec des signes particuliers qui permettent aux médecins de les reconnaitre.